前回は、生活道路において既に交通事故が何度も起きている「事故多発箇所」について見ていきました。事故多発箇所は、事故再発率からしてもどこリスクが高い箇所であることがわかりました。

次に、事故が起きていなくても、事故リスクが高い箇所があるのでははないかという視点で考えていきたいと思います。

総務省行政評価局が行った「生活道路における交通安全対策に関する政策評価」では、このような箇所を「潜在的高リスク箇所」と呼び、車の交通量が多い箇所、スピードが出る箇所、一時停止のルールが守られない箇所、ドライバーが急ブレーキや急ハンドルがしている箇所、ヒヤリハット(事故の一歩手前の出来事)が起きている箇所が挙げられています。

では、生活道路の管理者である市区町村は、潜在的高リスク箇所をどのようにして見つけているのか。ほとんどの市区町村は、地域住民からの要望(情報提供)や通学路の合同点検によって把握しています。警察から教えてもらうケースもあります。

このほかにも、潜在的高リスク箇所を把握する方法としては、ビッグデータを活用するというものがあります。活用している市区町村は、ごくわずかです。

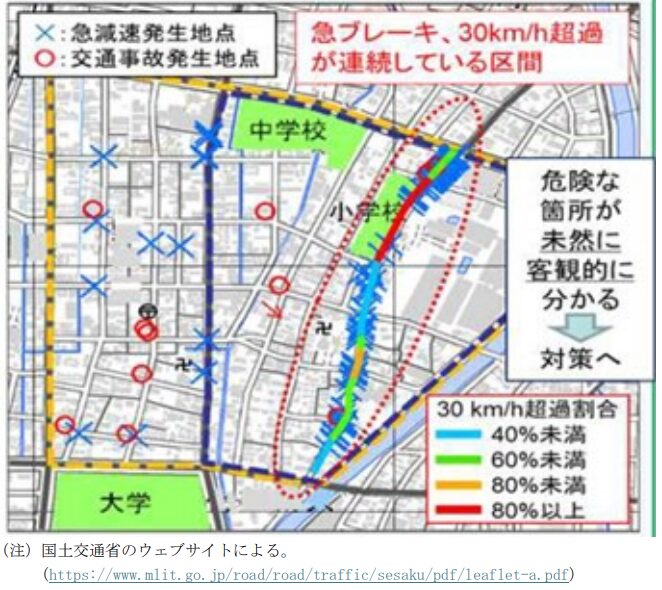

国土交通省の出先機関の国道事務所に依頼すれば、ETC2.0のデータを基にした危険箇所を示した地図が提供されます。地図では、車の急挙動(急ブレーキ、急アクセル、急ハンドル等)が発生した箇所、制限速度を超過する車の割合などがわかります。

自動車メーカー、損害保険会社でも、カーナビゲーションの通信システムで入手した車両走行データ(プローブ情報)によって潜在的高リスク箇所を把握することが可能となっています。データとしては、車の急挙動、走行速度、走行経路、前方衝突や車線逸脱の警告・作動の情報などです。

これらの情報を基に市区町村に交通安全対策を提案している会社があり、AIを活用して事故リスクを数値化して示しているケースもあります。

警察では、死亡事故などの重大事故が発生した箇所と同じような道路・交通環境にある危険な箇所を発見して交通事故対策に取り組んでいます。二次点検プロセスというものですが、これも、潜在的高リスク箇所の発見につながる良い取組ですね。

コメント