警察庁が公開している交通事故統計情報のオープンデータは、マップ化することにより、いつ、どこで、どのような事故が発生しているかがわかりやすくなります。

その例として、朝日新聞社が公開している「見えない交差点」というマップがあります。

事故が起きた場所が青い丸で示され、その上にカーソルを置くとや事故の内容(地図にある四角の枠内)が表示されます。

事故が多発している箇所は、ピンク色の丸い点の中に事故件数が表示されます(地図にあるピンク色の⑥)。

現時点では、令和元年から5年までに起きた全国の人身事故について、事故内容(死亡・負傷)、当事者(人・車・自転車など)、当事者の年齢、発生時間帯、信号の有無が表示されます。

ただの数字のら列で意味が分からなかったオープンデータも、マップ化することで全く違ったものになります。なんか驚きですよね。

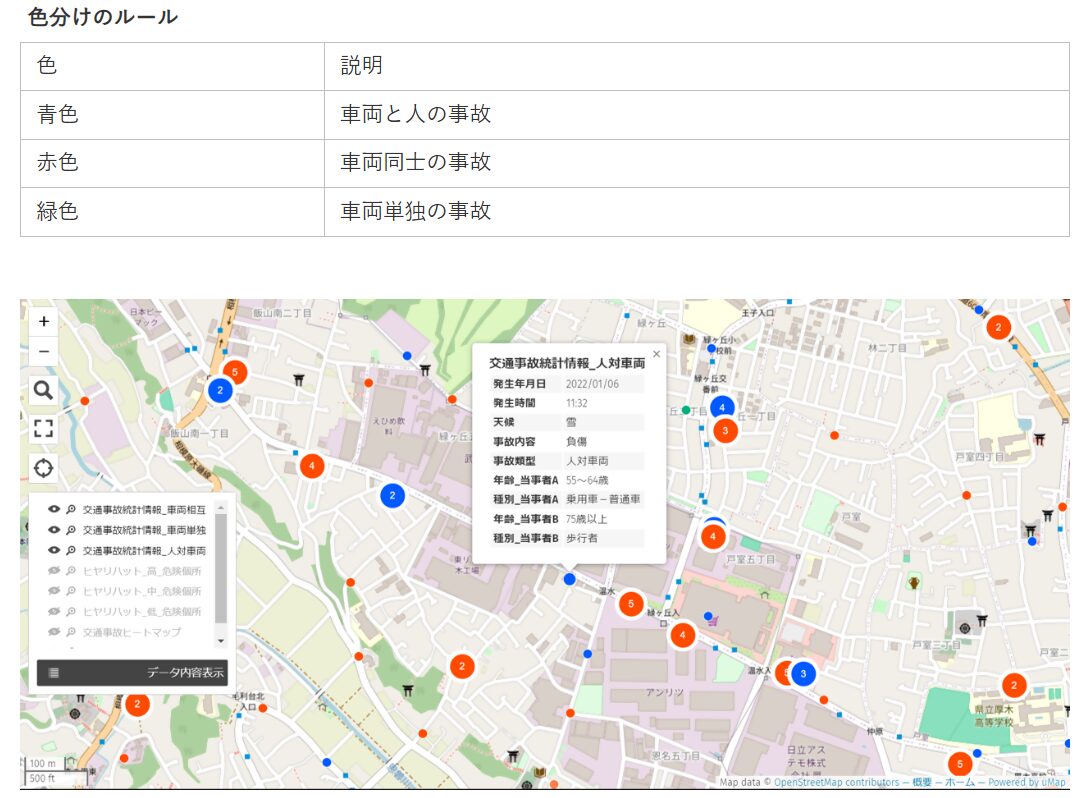

自治体の中にも、交通事故統計情報のオープンデータを使って事故マップを作成しているところがあります。

例えば、神奈川県厚木市では、1件1件の事故発生箇所がわかる地図だけでなく、事故件数が多い地域を色の濃淡で表現する「ヒートマップ」を作成しています。

オープンデータを使えば、こんなことまでできるのですね。

コメント