総務省行政評価局が行っている「生活道路における交通安全対策に関する政策評価」の中間報告に書かれている市区町村の現状について、驚いたことを書いていきたいと思います。

交通事故の件数や事故の発生箇所をわかっていない

市区町村の2割は、過去の事故の発生箇所を把握していなかった。

市区町村の3割は、過去の事故件数を把握していていなかった。

市区町村は、事故の防止を目的として交通安全施設(ガードレール、カーブミラーなど)の整備を行っているのに、事故の再発防止という視点があまりないということなのでしょうか。

事故の防止対策をとった後に、市区町村内全体で事故が減ったかどうかについて、関心が薄いということなのでしょうか。

交通事故のリスクが高い箇所の把握手段が住民要望中心になっている

事故リスクが高い箇所の把握方法について、9割以上の市区町村が住民要望で把握していた。

事故が多発している箇所について、2割以上の市区町村は把握していなかった。

地元のことを一番知っている住民からの情報によって把握するのは良い方法だと思います。ただ、それ以外にも、リスクが高い箇所を把握する方法があるように思います。

交通安全施設をどこに優先的に整備するかを決める際には、市区町村内に事故多発箇所があるかどうかを知っておいた方がいいように思います。

交通安全施設を整備する箇所を決める際に、交通事故の実績を参考にしていない

9割以上の市区町村では、交通安全施設を整備する必要性があるかどうかを検討する際に、担当職員が現場で車の交通量・速度、道路の線形などを見て、過去の経験を基に判断していた。

交通安全施設を整備する必要性があるかどうかを検討する際に、過去の経験に加えて、事故の実績も参考にしている市区町村は4割、事故多発箇所であることを重視している市区町村は2割弱にすぎなかった。

確かに、過去の経験というのは大切とは思いますが、感覚的なものだけで判断してよいのでしょうか。

過去に事故が起きたことや、事故が多発している箇所に向けて優先して施設を整備するとこによって、効率的に事故を防止できるのではないでしょうか。

交通安全施設の種類を決める際に、交通事故の内容を参考にしていない

交通安全施設の種類を決める際に、事故内容を把握して考慮することを基本としている市区町村は少数で、7割以上の市区町村は、担当職員が現場で車の交通量・速度、道路の線形などを見て、過去の経験を基に判断していた。

多くの市区町村では、事故内容を把握しないまま、どのような施設を整備するかを決めているということになります。いろいろ事情があるのかもしれませんが、これが一番驚きました。

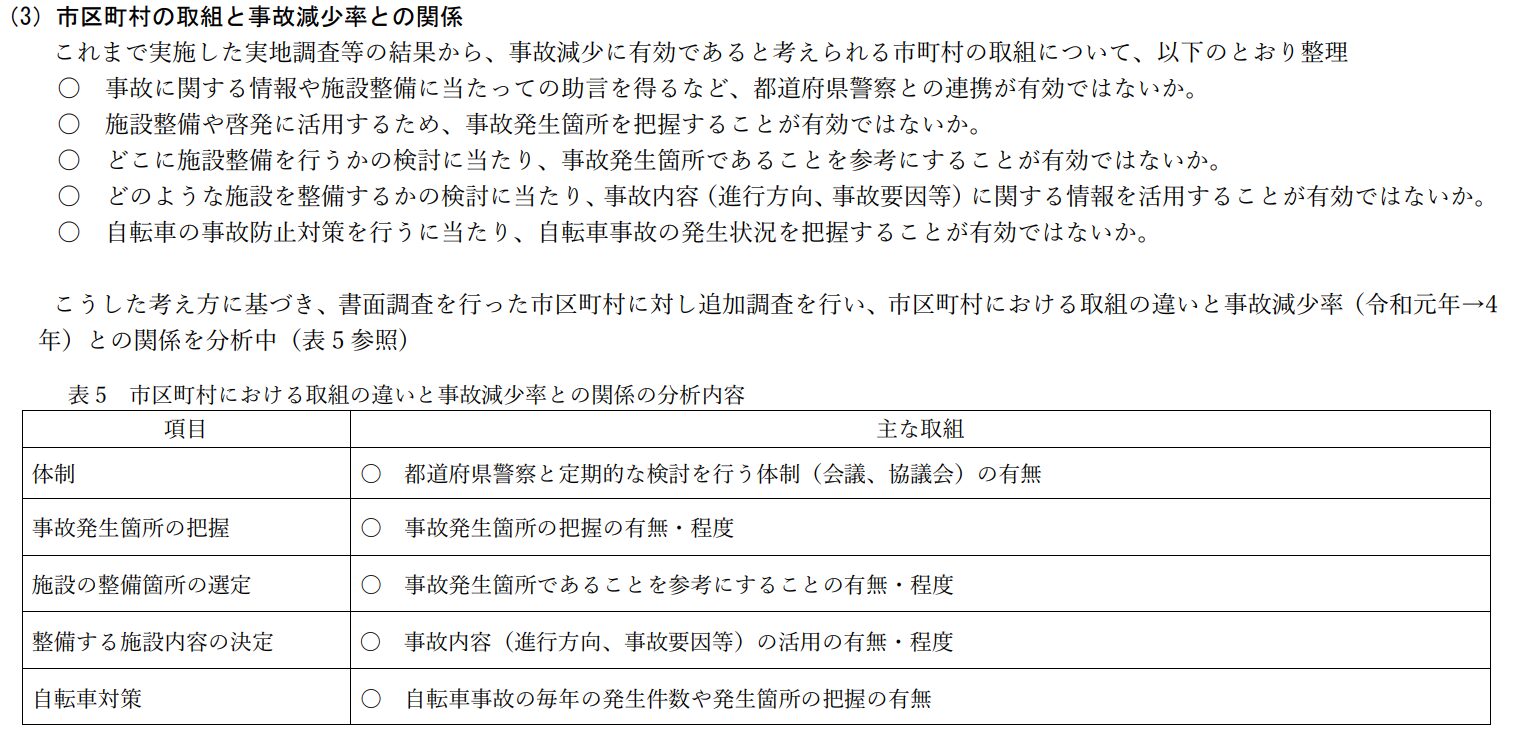

中間報告では、「市区町村における取組の違いと事故減少率(令和元年→4年)との関係を分析中」となっています。今後、最終報告書が公表されるようですので、その内容が楽しみです。

コメント