前回に引き続き、令和5年度から総務省行政評価局が実施している「生活道路における交通安全対策に関する政策評価」について、調査の内容を詳しく見ていきたいと思います。

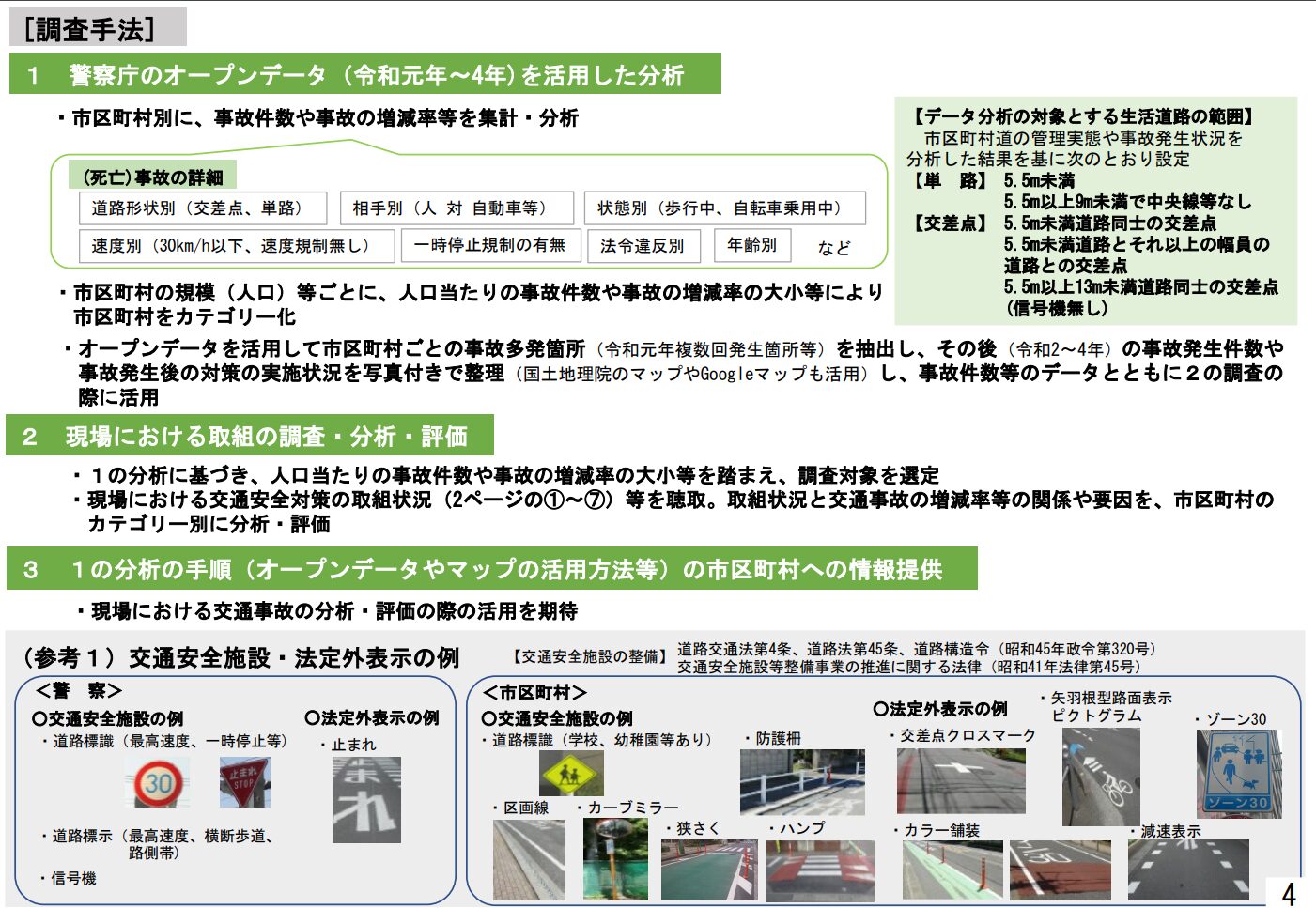

調査の方法について公表されている資料は、次のようなものです。

調査の内容を簡単に要約してみます。

調査の対象とした「生活道路」とは、次のような道路です。

- 5.5m未満の単路

- 5.5m以上9m未満でセンターライン等のない単路

- 5.5m未満の道路同士の交差点

- 5.5m未満の道路と5.5m以上の道路との交差点

- 5.5m未満の道路と5.5m以上の道路との交差点

法律では、どのような道幅の道路が「生活道路」にあたるのかが定められていません。

単路とは、交差点以外の道路の区間(直線やカーブなど)と考えればいいと思います。

5.5mの道路と言えば、車2台がやっとすれ違える程度の広さですね。

市町村がどのような考え方や方法により、どのような交通安全施設を整備しているかを調査して、市町村ごとの違いを明らかにする。

警察庁の交通事故情報のオープンデータ(令和元年~4年)を使用して、市町村一つ一つについて、生活道路での交通事故件数の増減率や人口当たりの事故件数を算出する。

市町村が行っている交通安全施設の整備方法の違いが、市町村における交通事故の増減率(令和元年~4年)や人口当たりの事故件数に影響を与えていないかを比較する。事故の減少率が悪い市町村では、何が原因であるかも分析する。

調査の方法は、だいたい以上のようなものです。

交通安全施設をどこに整備するか、どのような種類の施設を整備するかを決めるための手順や考え方が法律で定められていません。各市町村はこれらを裁量で決めているので、市町村によっていろいろな部分で差があるのではないか、と総務省は推測しているようです。

コメント